ブドウの世界史

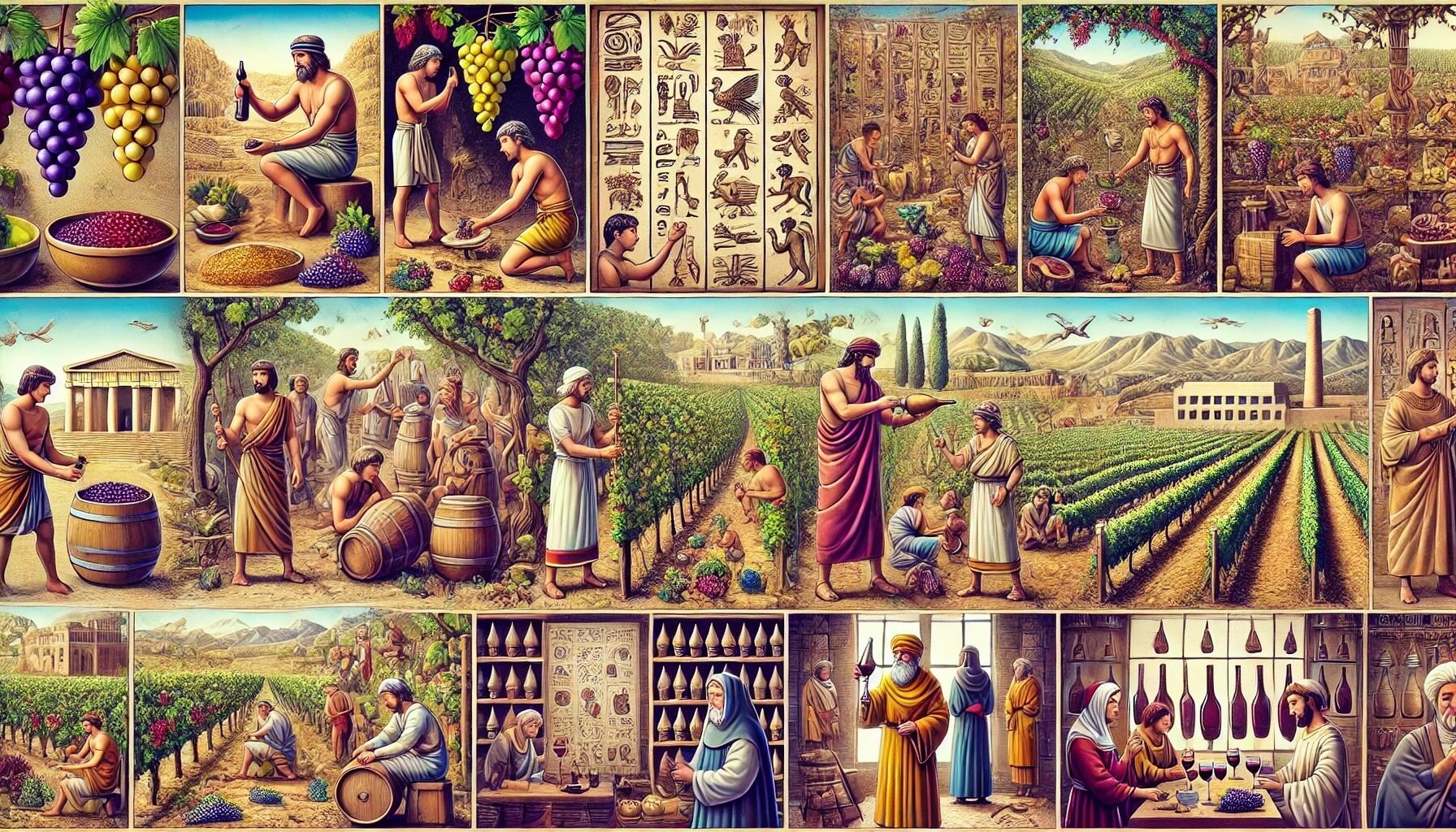

葡萄の世界史は、古代から現代に至るまで、人類の歴史と密接に関わっています。ここでは、葡萄とその栽培、ワイン生産の歴史を時代ごとに概説します。

ブドウの起源と進化

1. 中生代白亜紀の前期(約1億4000万年前)

ブドウの祖先は、中生代白亜紀の前期に出現したとされています。この時期、ブドウ属の植物が地球上に初めて現れました。

2. 新生代第3紀の始新世(約6500万年前~5500万年前)

この時期には、現在のブドウ属の葉や種子の化石が数多く発見されています。気候が温暖であったため、欧州、北米、東アジアにブドウ属の植物が広がり、繁茂していました。

3. 第3紀の後期(約1500万年前~500万年前)

気候が現代より温暖であったため、欧州、北米、東アジアにブドウ属が広がりました。この時期には、ブドウ属の植物が広範囲に分布していたことが化石調査によって明らかになっています。

4. 第4紀の氷河期

氷河期により、ブドウ属の多くの種は絶滅しましたが、南欧、トランスコーカシア、北米、東アジアの一部でわずかに生き残りました。この氷河期を生き延びたブドウは、氷河期後の温暖化に伴い、再び広がりを見せました。

5. 約1万年前の人類の農耕の始まり

氷河期が終わり、温暖となったユーラシア大陸には野生のブドウが繁茂しました。人類が定住し、農耕を始めた約1万年前には、ブドウが食用として利用され始めました。

初期の野生ブドウは果実が小さく、雌雄異株でしたが、栽培と選抜の過程を経て、現在のような大きな果実と両性花を持つ品種が誕生しました。

古代の葡萄栽培

1. 中央アジアと近東

葡萄の栽培の起源は、中央アジアから近東(現在のトルコ、ジョージア、アルメニア、イランなど)にかけての地域です。ここで野生の葡萄(Vitis vinifera sylvestris)が自生しており、紀元前6000年頃から栽培が始まったとされています。ジョージア(南コーカサスに位置する国でヨーロッパとアジアの境界に位置する)では、紀元前5000年頃にワイン生産が行われていたことが確認されています。

*ワイン生産の具体的な証拠は酒石酸(タルタル酸)の検出です。酒石酸は、ワインを含む多くの果物に自然に含まれる有機酸でワインの酸度を決定する主要な酸の一つです。酸度はワインの風味、保存性、安定性に影響を与えます。酒石酸は、ガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーなどの分析手法を用いて検出され、古代の陶器や壺に残された酒石酸を分析することで、これらの容器がワインの保存に使われていたことを示す重要な証拠となります。ジョージアの発掘現場で発見された陶器の壺からは、古代のブドウの種や酒石酸が検出されています。以上の理由から、これらの壺はワインの貯蔵に使われていたと考えられ、現在世界最古のワイン生産の証拠とされています。

尚、さらに詳細な情報を得るためには、考古学や歴史学の専門書籍や学術論文を参照することをお勧めします。

ブドウはコーカサス地方からチグリス・ユーフラテス川流域を経て、メソポタミア南部に達し、紀元前3000年頃にはナイル川流域に広がりました。

2. エジプトとメソポタミア

紀元前3000年頃には、エジプトとメソポタミア(現在のイラク)でも葡萄栽培とワイン生産が行われていました。エジプトでは、ワインは宗教儀式や貴族の宴会で重要な役割を果たしていました。エジプトの古墳でミイラと共に発見された野生種より大きなブドウの種子は、エジプトでのワイン生産が盛んに行われていた証拠です。

紀元前2100年頃、メソポタミアのギルガメシュ叙事詩には、ワインに関する言及があります。この叙事詩は、シュメール語で書かれた世界最古の文学作品の一つであり、宴会や宗教儀式におけるワインの重要性が描かれています。古代のエジプトの壁画には、葡萄収穫とワイン醸造の様子が描かれています。

ハンムラビ法典にも、ワインに関連する規定が含まれており、古代メソポタミアにおけるワインの重要性を示しています。ハンムラビ法典はアッカド語で書かれていて、アッカド語は古代メソポタミアで使用されていたセム語派の言語で、シュメール語に代わってバビロニアやアッシリアで広く使われました。

3. フェニキアと地中海沿岸

フェニキア人(現在のレバノン、シリア、イスラエル北部にあたる地域に住んでいた)が葡萄栽培とワイン生産技術を地中海沿岸地域に広めました。彼らは航海術に優れ、ワインを商品として交易に利用しました。これにより、葡萄栽培は地中海全域に広がりました。彼らの商業ネットワークと技術は、後の時代のワイン生産に大きな影響を与え、今日のワイン文化の礎を築きました。

古代ギリシャとローマ

1. 古代ギリシャ

古代ギリシャでは、ワインは日常生活と宗教儀式の両方で重要な役割を果たしました。ギリシャ人は、葡萄栽培とワイン生産の技術を高度に発展させ、多くの神話や文学作品にワインが登場します。詩人ホメロスによる『イリアス』や『オデュッセイア』には、ワインに関する詳細な記述が数多く含まれています。これらの作品は、古代ギリシャにおけるワインの消費と社会的な重要性を伝えています。

また、ギリシャの植民地政策により、さらに地中海全域に葡萄栽培が広がりました。

2. 古代ローマ

ローマ帝国の時代には、葡萄栽培とワイン生産がヨーロッパ全土に広がりました。ローマ人は、葡萄栽培技術をさらに改良し、大規模な葡萄園を運営しました。紀元1世紀に博物学者プリニウスは、自著、全37巻から成る百科事典『博物誌』でワインの生産方法やブドウの品種について詳細に記述しています。彼の著作は、古代ローマにおけるワイン文化を理解する上で重要な資料となっています。

ローマ帝国の拡大と共に、フランス、スペイン、ドイツなどの地域にも葡萄栽培が広まりました。

欧州種群の分類と拡散

欧州種群は3つのグループに分類されます。

1. 黒海系(ポンティカ):グルジア(ジョージア)亜系とブルガリア亜系に分かれ、ギリシャ、ローマ時代に西ヨーロッパに広がり、野生種と交雑してワイン用品種になりました。

2. 東アジア系(オリエンタリス):カスピーカ亜系が発生し、ワイン用だけでなく生食用ブドウ(アンタシアチーカ亜系)にも分化しました。イタリアの主要品種であるロザキやフレーム・トーケー、レーズンの原料であるトムソン・シードレスなどが含まれます。

3. 西ヨーロッパ系(オキシデンタリス)

中世の葡萄栽培

1. ヨーロッパの修道院

中世ヨーロッパでは、カトリック教会と修道院が葡萄栽培とワイン生産を維持し、発展させました。修道院の修道士たちは、葡萄栽培とワイン生産の知識を保存し、技術を向上させました。特に、フランスのブルゴーニュ地方やドイツのライン川流域では、修道院が高品質のワインを生産しました。

2. イスラム世界

一方で、イスラム世界でも葡萄栽培は続いていましたが、イスラム教の戒律によりワイン生産は制限されていました。しかし、葡萄は果実として食用や乾燥させてレーズンとして利用されていました。

近世から近代の葡萄栽培

1. 大航海時代と新世界への伝播

大航海時代には、ヨーロッパから新世界(アメリカ大陸やオーストラリア)へと葡萄栽培が伝えられました。スペイン人やポルトガル人が中南米に葡萄を持ち込み、特にチリやアルゼンチンでは大規模な葡萄栽培が始まりました。北米では、17世紀にフランス人やイギリス人が葡萄を持ち込みました。北米の西岸にある広大なカリフォルニアに欧州系ブドウの適地が見つかり、大ワイン産地が形成されました。

新大陸を発見した欧州人は、北米で欧州系とは性質が異なる米国系のブドウを発見しました。 米国系品種は降雨の多い寒冷地で生き延びてきたため、果皮が厚く、皮ごと食べられません。しかし、雨や病気に強く、独特の匂いを持つが、粒が落ちやすく輸送性が弱い品種です。

生食用ブドウの栽培も発展し、現在では米国も欧州系品種が主体になっています。

2. フィロキセラの危機

19世紀後半には、ヨーロッパの葡萄畑がフィロキセラという害虫の被害を受け、壊滅的な被害を受けました。これにより、ヨーロッパの葡萄栽培は一時的に大きな打撃を受けましたが、アメリカから導入された耐性のある台木を使用することで再生しました。

現代の葡萄栽培

1. 世界的なワイン産業

現代では、ワインは世界中で生産され、消費されています。フランス、イタリア、スペイン、アメリカ、オーストラリア、南アフリカ、チリ、アルゼンチンなどが主要なワイン生産国です。これらの国々では、各地域の気候や土壌に適した品種が栽培され、高品質のワインが生産されています。

2. 技術革新と環境への配慮

現代の葡萄栽培では、技術革新が進み、より効率的で環境に優しい農業が追求されています。オーガニック栽培や持続可能な農業の取り組みが広がり、消費者の健康志向や環境保護の意識が高まる中で、新しい栽培方法が模索されています。

3. 日本の葡萄栽培

日本では、特に山梨県の勝沼が葡萄栽培とワイン生産の中心地として知られています。明治時代に西洋品種とワイン醸造技術が導入され、現在では高品質のワインが生産されています。また、日本独自の品種である甲州葡萄も注目されています。

まとめ

葡萄の世界史は、古代から現代に至るまで、人類の歴史と深く結びついています。中央アジアから始まり、エジプト、ギリシャ、ローマを経てヨーロッパ全土に広がり、その後新世界へと伝わりました。現代では、技術革新と環境への配慮を伴いながら、世界中で多様な品種の葡萄が栽培され、高品質なワインが生産されています。

日本のブドウ史

日本の葡萄のルーツは、複数のルートを通じて伝来し、育成された結果です。以下は、日本における葡萄の歴史とそのルーツについての概要です。

古代から中世にかけてのブドウの日本への伝来

1. 古代の山葡萄

日本における最古の葡萄は、自然に生息していた山葡萄(Vitis coignetiae)です。これは、日本列島の山岳地帯に自生しており、古代から利用されていました。山葡萄は、果実として食べられるほか、発酵させて酒を作ることもありました。

2. 大陸からの伝来

日本における栽培種の葡萄のルーツは、シルクロードを通じて伝来したと考えられています。紀元前後に中国から朝鮮半島を経由して、日本に葡萄が伝わった可能性があります。この時期に伝わった葡萄は、おそらく中国で栽培されていたヨーロッパ系品種やその交雑種であったと考えられます。

3. 勝沼の葡萄栽培の起源

山梨県勝沼町は、日本における葡萄栽培の中心地として知られています。伝説によれば、1186年に勝沼の雨宮勘解由が山葡萄の変種を発見し、これを栽培したことが始まりとされています。この品種が後に「甲州」と呼ばれる日本独自の品種となりました。

因みに、1186年の日本は、平安時代末期にあたり、源平合戦の最中で、日本の政治、社会、文化に大きな変革が起きていた時期です。

当時の日本は、平安時代末期から鎌倉時代初期への過渡期であり、源頼朝が新たな政治体制を築いていく中で、多くの変革が進行していました。源平合戦の結果、武士階級が台頭し、鎌倉幕府の形成が進む一方で、伝統的な荘園制や仏教文化も引き続き重要な役割を果たしていました。これらの変革は、日本の社会構造や文化に深い影響を与え、後の時代の発展に繋がっていきました。

そんな時代背景の中、日本でのブドウ栽培が産声をあげました。

近世から現代にかけての発展

1. 江戸時代の発展

江戸時代には、葡萄栽培が一部の地域で広まりました。特に、甲府盆地(現在の山梨県)では、葡萄が広く栽培されるようになり、江戸時代後期には、甲州種の葡萄が主要な品種として定着しました。

甲州街道は、山梨県で栽培されたブドウや葡萄酒を江戸(東京)に運ぶための重要なルートでした。街道沿いには多くの宿場町があり、これらの町は物流や交易の拠点として機能しました。ブドウや葡萄酒は甲州街道を通じて江戸に運ばれ、江戸の市場で高く評価されました。

2. 明治時代の西洋品種導入

明治時代に開国した日本は欧米から多くの品種を導入し、試作しました。降雨の多い日本の気候は欧州系品種には不適で、多くの品種の栽培は失敗に終わりました。雨に強い米国系品種が普及し、キャンベル・アーリー、ナイアガラ、デラウェアなどが広まりました。

1877年に山梨県甲府市で設立された大日本山梨葡萄酒会社は、日本初の本格的なワイン会社として、西洋の葡萄栽培技術や醸造技術を取り入れました。この時期に、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シャルドネなどの西洋品種が導入され、日本の葡萄栽培はさらに多様化しました。

3. 近代の品種改良と新しい品種

戦後、高品質な欧州種と耐病性のある米国種を交配し、両種の長所を生かした欧米雑種が生まれました。品種改良が進み、巨峰やピオーネなどの欧米雑種が日本の主要な生食用ブドウ品種となりました。日本で育種された巨峰などの欧米雑種は、アジア人に好まれ、韓国などでも普及しています。

純欧州種はビニールハウスなどの施設栽培が主で、栽培面積は少ないが、高品質なブドウが生産されています。

中国では内陸部に広大な欧州種の適地が発見され、急速な経済発展とともにワイン用、生食用ブドウの栽培が拡大しました。

シャインマスカットなどの新しい品種は、優れた風味と栽培のしやすさから人気が高まっています。これらの品種は、伝統的な技術と現代の育種技術の融合によって開発されました。

日本独自の品種「甲州」

・甲州の特徴

甲州種は、日本で最も古い栽培品種であり、山梨県を中心に栽培されています。果皮が薄く、甘さと酸味のバランスが良いのが特徴です。この品種は、主に白ワインの原料として使用されており、淡い色と爽やかな風味が特徴です。

・DNA解析によるルーツ解明

日本に伝わった甲州種は、白ワインの代表的品種です。甲州種はカスピーカ亜系に属し、東アジア系の野生種と交雑していたことが近年のDNA解析により判明しました。紀元前500〜300年頃にはシルクロードを経て中国に伝わり、鎌倉時代の頃には日本に伝来したと考えられます。

*DNA解析により、具体的には、Vitis vinifera(ヨーロッパ葡萄)とVitis davidii(中国野生葡萄)の混合起源である可能性が高いとされています。

まとめ

日本の葡萄のルーツは、古代の山葡萄に遡り、中国や朝鮮半島を経由して伝来した栽培種が基盤となっています。特に、甲州種は日本独自の品種として長い歴史を持ち、そのルーツはシルクロードにまで遡ります。明治時代以降、西洋品種の導入や品種改良が進み、日本の葡萄栽培は多様化し、現代に至っています。

ブドウの無種子化の歴史

ジベレリンの発見

ジベレリンの発見は、1920年代に日本統治下の台湾で行われた「ばか苗病(Bakanae Disease)」の研究にさかのぼります。ばか苗病は稲の病気で、稲が異常に徒長する症状を引き起こします。大正末期、台湾総督府農事試験場の黒沢英一技師が、この病気の原因が病原菌(Gibberella fujikuroi)が分泌する物質にあることを発見しました。 昭和13年(1938年)、東京大学の藪田貞治郎教授らによってこの物質が「ジベレリン」と命名されました。この名前は、病原菌の学名「Gibberella」に由来しています

ジベレリンの作用

• 成長促進: ジベレリンは植物の細胞分裂や細胞伸長を促進し、茎や葉の成長を助けます。

• 発芽促進: 種子の発芽を促進し、休眠状態にある種子を目覚めさせる働きをします。

• 花芽形成: 花芽の形成を促進し、開花を促す効果があります。

• 果実の肥大: ジベレリンは果実の肥大を促進し、果実の品質向上に寄与します。

昭和30年代に山梨県果樹試験場の岸光夫氏が、デラウェアの果粒を大きくする過程で偶然にも種ができずに大きくなることを発見。ジベレリン処理による種無し化技術が成功し、広く普及しました。その成果はすぐに国内外の研究者や農業関係者の注目を集めました。これは世界的にも画期的な技術として評価されています。

巨峰やピオーネなどの大粒品種でも種無し化が試みられましたが、初期の試験では商品性が低く、断念されました。

昭和60年に広島県果樹試験場で、ストレプトマイシンが巨峰の種無し化に有効であることが発見されました。

平成2年に登録されたフルメット液剤(CPPU)は、果粒の肥大促進と着果促進に効果があり、藤稔の大粒化に寄与しました。ストレプトマイシンとジベレリン、CPPUの組み合わせにより、安定した大粒種無しブドウの生産が可能となりました。これにより、藤稔やその他の大粒種無しブドウの栽培が広まり、市場での競争力が高まりました。

まとめ

日本で発祥したブドウの種無し化技術は、ジベレリンの利用によるもので、1950年代に確立されました。この技術は、デラウェア品種で初めて成功し、その後、巨峰やピオーネなどの大粒品種にも応用されました。また、ストレプトマイシンやフルメット液剤(CPPU)の導入により、さらに多くの品種で種無し化と果粒肥大の技術が進展しました。このように、日本はブドウの種無し化技術の発祥地として、世界的に重要な役割を果たしています。

主要出典

Britannica - Grape | Taxonomy, Species, History, & Facts

• この資料では、ブドウ(Vitis属)の分類、主要種、そしてブドウがどのようにして世界中で栽培されるようになったかについて説明しています。特に、ブドウの原産地や古代の栽培方法に関する情報が含まれています。

• 詳細はこちら:Britannica

SpringerLink - Grapes: Origins and Development

• この論文は、遺伝学的研究に基づいて、ヨーロッパのブドウ品種が約6000~7000年前にカフカス地方と中東地域で最初に栽培されたことを示しています。また、歴史的な資料や考古学的発見を通じて、ブドウの栽培と発展について詳述しています。

• 詳細はこちら:SpringerLink

MDPI - History of Grape in Anatolia and Historical Sustainable Grape Production in Erzincan Agroecological Conditions in Turkey

• この資料では、アナトリア半島におけるブドウ栽培の歴史と、その持続可能な栽培方法について説明しています。アナトリアは古代からのブドウ栽培の中心地であり、その歴史的背景や文化的影響についても触れています。

• 詳細はこちら:MDPI

Frontiers - Origins and Domestication of the Grape

• この論文集は、ブドウの起源と栽培化についての最新の遺伝学的および考古学的研究をまとめたものです。ブドウの栽培化が始まった時期や場所、栽培技術の進化について詳述しています。

• 詳細はこちら:Frontiers

Highlights in Gibberellin Research: A Tale of the Unexpected

• この論文では、ジベレリン研究の歴史を詳述しています。特に、ジベレリンの発見とその代謝、受容、シグナル伝達に関する重要な進展を紹介しています。

• 詳細はこちら:Oxford Academic

A Century of Gibberellin Research

• この文献は、ジベレリン研究の100年にわたる進展をまとめています。1950年代にジベレリンの効果が植物で確認され、その後のさまざまな植物での応用について述べています。

• 詳細はこちら:SpringerLink

Foolish Seedlings and DELLA Regulators

• ジベレリンの歴史的な発見とその後の研究の進展について説明しています。特に、1930年代に日本でばか苗病研究の一環としてジベレリンが発見された経緯について述べています。

• 詳細はこちら:Oxford Academic

Special Issue on Gibberellin: A Fascinating Substance

• ジベレリンの初期研究と、その成長促進効果について詳しく説明しています。この論文はジベレリンの発見から現在までの研究の流れを追っています。

• 詳細はこちら:Oxford Academic

その他の出典

• Food & Wine

• KCP Japanese Language School

(*これらの記述はChatGPTによるものです)